Parole chiave: Post laurea

Storia della Bocconi

1902-1915. Gli esordi

L’istruzione universitaria nell’Italia umbertina e giolittiana

«Si dice che le università sono fabbriche di spostati e (che) bisogna sfollarle. Ma di grazia, dove volete che vada la gioventù? Non si va alle università né per comodità né per ambizione, sì bene per necessità: il commercio, le industrie, l’agricoltura, gli istituti affini non richiedono né braccia né intelligenze, o almeno prendono ciò che richiedono e rifiutano il superfluo; se si aprissero sbocchi per la sussistenza dei molti giovani che vengono su dalla italica fecondità, moltissimi abbandonerebbero gli studi superiori e andrebbero là dove il pane si mostrasse più facilmente conseguibile. Né io dico ai governanti: aprite gli sbocchi; sono convinto che la Società deve aprirli, non già lo Stato, e sempre che la Società ne ha aperto uno, abbiamo visto la ressa all’entrata e la pletora subito dei postulanti»[1].

La citazione di un brano tratto da uno dei numerosi interventi fra Otto e Novecento dedicati alla difficile realtà italiana dell’istruzione superiore merita d’aprire questa parte della nostra indagine per almeno due buone ragioni. Anzitutto perché permette di evocare i termini di una questione sociale più volte dibattuta nell’Italia umbertina e giolittiana: quella del sovraffollamento delle aule universitarie. Taluni osservatori coevi ne rintracciavano l’origine nei troppi atenei e scuole superiori di livello universitario esistenti nella penisola che, nonostante i ripetuti tentativi di riduzione e di riforma, ebbero ragione di ogni istanza razionalizzatrice del governo e del parlamento[2]. Secondo altri, invece, la patologica ipertrofia del corpo studentesco andava piuttosto fatta risalire ad una crescente domanda di promozione sociale, perseguita per l’appunto a partire dal conseguimento di un diploma di laurea[3].

Come spesso capita in questo genere di casi, la verità stava nel mezzo. I due fenomeni, interagendo, finivano per produrre un vistoso eccedente di laureati disoccupati, il cui potenziale eversivo in sede politica era motivo di seria preoccupazione presso i circoli moderati e, ancor più, presso quelli conservatori. La questione, col corredo delle sue non poche implicazioni politiche e sociali, venne imponendosi all’attenzione della pubblica opinione italiana fin dai primi anni ottanta del XIX secolo e, da allora in avanti, fu più volte ripresa tanto sulle pagine dei periodici scientifici e politici, quanto su quelle dei quotidiani, riuscendo a trovare spazio perfino all’interno di monografie statistiche d’impianto sociologico[4].

La seconda ragione che giustifica la ripresa delle argomentazioni di Arangio-Ruiz riguarda la data del suo scritto, precedente di tre mesi soltanto la solenne inaugurazione del primo anno di corso dell’università commerciale milanese, la cui apertura – vale la pena di sottolinearlo – andava nella direzione esattamente opposta a quella indicata dalla maggioranza degli esperti e dei politici; gli uni e gli altri pressoché unanimi (e in questo la posizione di G. Arangio-Ruiz devia dall’opinione dominante) nel dissuadere i giovani dall’affollare le aule delle ventuno università del Regno[5].

Paese dei molti dualismi, tra fine Otto e primi Novecento l’Italia presentava una realtà per lo meno contradditoria anche con riferimento al problema dell’istruzione. Da una parte era afflitta da un tasso d’analfabetismo fra i più alti dell’Europa occidentale[6], dall’altra vi si mantenevano in funzione numerose sedi universitarie – retaggi della frammentazione istituzionale preunitaria – che annualmente sfornavano una folla di laureati, la maggior parte dei quali non sarebbe mai arrivata a svolgere le funzioni per le quali si era faticosamente guadagnata i gradi accademici[7].

Non a caso, la pagina di Arangio-Ruiz evoca l’immagine di una università utilizzata soprattutto come area di parcheggio, piuttosto che quella di un’istituzione d’alta cultura volta ad attrezzare convenientemente le menti delle giovani leve della futura classe dirigente del paese. E si noti che la questione del vistoso eccedente di «intellettuali» rispetto alle capacità di assorbimento di una società e di un’economia in genere arretrate e scarsamente dinamiche[8] era tutt’altro che accademica se perfino due studiosi inglesi, che avevano lungamente viaggiato nel nostro paese per redigere un’impegnativa indagine sociologica, per l’appunto anch’essa pubblicata nel 1902[9], a proposito della gran massa di laureati inutilmente alla ricerca di una occupazione osservavano: «Uomini che in Inghilterra si dedicherebbero agli affari e per essi sarebbero avviati [dalle famiglie], qui aumentano le fila dei disoccupati colti… Ogni bottegaio arricchito desidera vedere suo figlio avvocato, medico o impiegato civile, e spende da lire 7.000 a lire 12.500 per educarlo ad una vita inutile. A molti è impossibile aprirsi una via nelle professioni affollate: e la maggioranza, che poco o nulla può guadagnare, cerca il pane in qualche concorso bandito [dalla pubblica amministrazione] o strepita per ottenere un posto dal Governo. Essi e i loro genitori esercitano feroci pressioni sui deputati, e un ministro sa che creare un certo numero di posti non necessari può mantenergli molti collegi [elettorali]. E, con tutto ciò, vi è un grande residuo di gente che non può trovare un impiego»[10].

Capita raramente d’imbattersi in osservazioni così perspicaci e nel contempo tanto ricche di preziosi riferimenti concreti[11]. Fin dal 1888, al termine di un breve ciclo di crescita economica iniziato attorno al 1881, durante il quale le industrie estrattive, metallurgiche, chimiche, tessili ed agro-alimentari avevano conosciuto un saggio medio annuo di sviluppo non lontano dal 5 per cento, Aristide Gabelli, uno dei più fini e documentati osservatori di parte conservatrice delle vicende dell’istruzione pubblica italiana, notava con preoccupazione che l’aumento del numero dei licenziati della scuola secondaria derivante dal mutato clima politico e sociale inaugurato dalla Sinistra – il partito delle classi medie che venivano per la prima volta alla ribalta della storia nazionale – assieme a quelle ch’egli polemicamente definiva «certe facilitazioni negli esami di promozione e di licenza», alla lunga aveva prodotto «una quantità di medici senza malati, di avvocati senza cause, di ingegneri senza ponti e senza case da costruire e prepara nella disoccupazione e nel disinganno di tanta gente, che il bisogno costringe a discendere dal grado a cui era a gran pena salita, una fonte perenne di morbosa inquietudine e di malcontento»[12].

Al cospetto di prese di posizione come questa, e di altre non dissimili per linguaggio e tono che per brevità evitiamo di riportare; tutte parimenti avverse ad ulteriori allargamenti della pletora dei laureati aspiranti all’esercizio di «professioni affollate» e piene d’allarme a causa dell’inquietudine e del malcontento serpeggianti fra quanti si sentivano discriminati socialmente a cagione dell’impossibilità di attingere gli status ai quali ambivano, è possibile interpretare quei ripetuti ampliamenti degli organici della pubblica amministrazione centrale e periferica che i governi di Depretis prima e di Crispi poi avviarono a partire dai primi anni ottanta: gli stessi anni della prima riforma del corpo elettorale (1882) che ne allargava i confini fino a comprendervi la piccola borghesia urbana, i coltivatori diretti e i fittavoli più agiati capaci di leggere e scrivere.

Fra l’altro, quel clima e quei provvedimenti permisero ai rampolli del ceto medio meridionale, portatori di mentalità tradizionali sulle quali la frequenza delle facoltà giuridiche innestava una cultura legalistico-formale, di subentrare per gradi al personale in gran parte originario del settentrione che aveva così efficacemente servito il governo accentratore della Destra storica, interpretandone con coerenza il rigore amministrativo. Di più: là dove sarebbero state utili competenze tecnico-scientifiche ed economiche, del resto adeguate ai nuovi compiti affidati alla pubblica amministrazione dal processo di trasformazione economica e sociale profilatosi, come si è accennato, durante gli anni ottanta in alcune parti della penisola, furono piuttosto giovani meridionali detentori di conoscenze giurisprudenziali a ricoprire posizioni e a rivestire ruoli di responsabilità pubblica[13].

La borghesia emergente anziché cercare spazio nei commerci, nei servizi e nelle industrie, come ingenuamente si sarebbero aspettati i due ricercatori anglosassoni più sopra ricordati, o non trovandovi sufficienti sbocchi, come notava G. Arangio-Ruiz, preferiva occupare posizioni parassitarie di potere – e talvolta di un qualche prestigio – nelle file della burocrazia pubblica, rinnovando e perpetuando una pratica clientelare da gran tempo esistente in non pochi stati della penisola. Gli storici della pubblica amministrazione si sono sforzati di misurare ampiezza e durata del processo di moltiplicazione degli organici. Sull’arco del trentennio 1882-1913 i pubblici dipendenti aumentarono da 98 mila a 279 mila[14]. È ben vero che 118 mila impiegati entrarono nei ranghi della burocrazia statale per effetto della nazionalizzazione delle società ferroviarie e di quelle telefoniche[15]. Da quando però – nel 1904 – la facoltà di modificare gli organici venne trasferita dal governo al parlamento, i provvedimenti di creazione di posti si susseguirono, se possibile, anche più di frequente, sicché il processo di burocratizzazione delle funzioni pubbliche continuò ininterrotto fino all’indomani della presa del potere da parte di Benito Mussolini[16]. Nel 1923, complici anche le misure amministrative prese negli anni della guerra, gli impiegati pubblici italiani avevano superato il mezzo milione di unità, raddoppiando in pratica di numero sul breve arco di un decennio.

Le testimonianze tramandateci dagli studiosi dell’epoca non permettono di nutrire alcun dubbio circa i nessi fra disoccupazione intellettuale, trasformismo, clientelismo e provvedimenti votati a decine da parlamentari che, così facendo, offrivano una qualche opportunità di «sistemazione» alla pletora dei dottori in giurisprudenza disoccupati che, dai rispettivi collegi elettorali, premevano in molti modi pur di riuscire ad entrare negli organici dell’amministrazione[17]. Quanti laureati trovarono impiego negli ampliati ruoli degli uffici statali, provinciali e comunali? Difficile dirlo. La mancanza di informazioni disaggregate impedisce di rispondere con sufficiente precisione. È tuttavia possibile abbozzare una qualche stima partendo dalla percentuale di posizioni direttive esistenti nella burocrazia pubblica[18]. Non si è probabilmente lontani dal vero se si stimano in otto-novemila i posti di funzionario dell’amministrazione centrale e periferica occupati da «dottori» attorno al primo decennio del XX secolo. Ebbene, nei soli sette anni compresi fra il 1904 e il 1911, dalle università del Regno uscirono 27.594 laureati[19]. Di costoro 10.544 (il 38,2%) erano addottorati in giurisprudenza, poco meno di cinque mila (il 18,4%) lo erano in medicina e chirurgia e 3.510 (il 13,3%) in farmacia[20].

Nell’Italia giolittiana, dunque, su dieci neolaureati in cerca di occupazione, sette appartenevano alla classica triade formata da dottori in legge, medici e farmacisti: quelle figure socio-professionali che, assieme ai possidenti, ben esprimevano nella realtà, oltre che nella immaginazione degli Italiani dell’epoca, la crema del gruppo sociale dominante presso le molte comunità provinciali grandi e piccole della penisola. Per contro, gli ingegneri, i detentori delle conoscenze tecniche indispensabili per la realizzazione dell’avvio del tardivo processo di industrializzazione nell’area nord-occidentale del paese, rappresentavano appena poco più della decima parte (11,1 %) delle nuove leve di laureati che ogni anno si avventuravano fuori delle università in cerca di un impiego[21].

Gli squilibri fra offerta e domanda di dottori in legge erano soprattutto sensibili nel Mezzogiorno, essendo le facoltà giuridiche di Napoli e Palermo quelle di gran lunga più frequentate della penisola. Secondo un altro perspicace osservatore straniero della nostra realtà tardo ottocentesca e primo novecentesca, il tedesco R. Michels, attorno al 1870 per ogni 10 mila abitanti in Italia v’erano 7 avvocati al Nord e ben 12 al Sud. Una quarantina d’anni più tardi, nel 1911, mentre per il Settentrione il rapporto era rimasto invariato, per il Mezzogiorno era addirittura passato da 12 a 15[22].

Evidentemente, la percezione del problema degli sbocchi lavorativi per una crescente folla di giovani laureati dipendeva dall’ideologia, dalla cultura e dall’ottica di volta in volta adottate da quanti se ne occupavano, fossero essi scienziati, politici o giornalisti. Le argomentazioni controcorrente di G. Arangio-Ruiz, in difesa di quei molti che inseguivano una promozione economica e sociale attraverso l’esercizio di funzioni socialmente qualificanti, come quelle riservate ai laureati, accostate ai preziosi dati riguardanti la spesa cui si assoggettavano le famiglie pur di assicurare un titolo di dottore ai propri rampolli, che con grande senso pratico ci offrono gli anglosassoni King e Okey, permettono di valutare l’ordine di grandezza dell’ammontare di parte privata dell’investimento sociale preteso dal sistema italiano d’istruzione universitaria.

Certo, se si misura approssimativamente la mole delle risorse investite in capo a poco meno di quattro mila laureati – tanti ne uscivano mediamente ogni anno dalle nostre facoltà fra gli inizi del XX secolo e la vigilia della prima guerra mondiale – c’è di che riflettere. Se prendiamo per veritiere le cifre offerteci dai due autori inglesi che abbiamo più sopra ricordato, l’esborso globale delle famiglie preteso da ogni leva di «dottori» era dell’ordine di trentacinque-quaranta milioni. Se a questa ragguardevole somma di denaro – che grosso modo equivale alla quarantaduesima parte dell’entrata annua effettiva del bilancio del Regno attorno ai primi del Novecento[23] – aggiungiamo poi la spesa di parte pubblica (solo parzialmente coperta dalle tasse universitarie corrisposte dagli studenti) e gli esborsi inutilmente sostenuti dalle famiglie di quei giovani che abbandonarono gli studi, allora ci si trova di fronte a un investimento sociale dalle proporzioni davvero imponenti.

A questo punto, si può tranquillamente affermare che una parte almeno di siffatte risorse venne male impiegata, per non dire sprecata, in un paese che, oltre ad essere fra l’altro notoriamente povero di risparmio, ai primi del Novecento continuava a produrre la maggior quota del reddito nazionale nel settore agricolo e che, benché in alcune regioni si fossero compiuti notevoli passi avanti, permaneva in una condizione di notevole arretratezza economica e socio-culturale. Per di più: non trovando adeguati sbocchi professionali nella penisola, una parte degli intellettuali disoccupati fu indotta ad emigrare oltre confine sicché, alla fine, le società d’altri paesi poterono avvantaggiarsi dei consistenti investimenti pubblici e privati realizzati a caro prezzo in Italia nel settore dell’istruzione superiore.

Gli studiosi dell’imponente esodo migratorio italiano tardo otto e primo novecentesco non hanno mancato di precisare anche i caratteri salienti di questo particolare aspetto del fenomeno, pervenendo alla conclusione che fra 1881 al 1914 non meno del 30% dei nostri 121 mila laureati si allontanò dalla patria in cerca di lavoro[24]. Si tratta di un vera e propria imponente sottrazione di «risorse intellettuali», prodotte come s’è visto, a costi altissimi, sopportata dalla società italiana di allora, i cui flussi si orientarono prevalentemente oltre Atlantico, distribuendosi equamente fra gli stati del Nord e quelli del Sud America.

Le statistiche disaggregate per zone di provenienza degli emigranti che al momento dell’espatrio dichiararono di esercitare professioni liberali, buona parte dei quali vantava per l’appunto una laurea, per gli anni che vanno dal 1881 al 1914, mostrano inaspettatamente che la corrente in uscita dalle regioni poste nel Nord-Ovest della penisola fu di gran lunga la più consistente, tanto nel penultimo decennio del XIX secolo, quanto nel periodo 1901-1914[25]. Fanno eccezione gli anni 1891-1900, durante i quali i laureati espatriati dal Mezzogiorno in senso relativo furono i più numerosi[26]. Insomma, l’Italia umbertina e giolittiana, un paese il cui tasso d’analfabetismo continuava a figurare fra i più alti dell’Europa centro-occidentale, subì per oltre un trentennio una crescente emorragia dei quadri intellettuali prodotti a caro prezzo dai suoi numerosi atenei.

Il processo di istituzionalizzazione dell’Economia politica nelle università italiane

Giunti a questo punto, conviene chiedersi quale peso rivestissero in Italia le discipline economiche negli atenei e negli istituti d’istruzione superiore fra metà Ottocento e l’autunno del 1902, quando la Bocconi avviò il primo corso di quella che, da allora in avanti, si sarebbe chiamata facoltà di Economia e commercio. Per abbozzare una risposta a questa domanda conviene prendere l’abbrivo da lontano e ripercorrere, seppure a grandi tappe, l’itinerario tenuto in Italia dall’insegnamento dell’Economia politica per approdare stabilmente nelle aule universitarie, e con una dignità crescente.

Il primato della fondazione di una cattedra e dello svolgimento di un corso superiore di argomenti economici nella penisola – e nel mondo – spetta com’è noto a Napoli[27]. Per iniziativa di monsignor Celestino Galiani (zio ed aio del più celebre Ferdinando), e grazie alla generosità di Bartolomeo Intieri[28], un facoltoso toscano da tempo residente nella capitale del Regno delle due Sicilie[29], nel novembre 1754 Antonio Genovesi inaugurava un corso di Commercio e Meccanica[30]. Piuttosto che di meccanica applicata all’agricoltura, argomento tanto caro al suo mecenate, Genovesi venne occupandosi della scienza del Commercio, considerata allora «il primo oggetto di quasi tutte le nazioni di Europa»[31].

A Milano, una quindicina d’anni dopo (1768), nell’ambito dell’amministrazione pubblica, Gian Rinaldo Carli progettò una «cattedra di Scienze camerali o sia di Economia civile»[32] che venne affidata al trentenne Cesare Beccaria, già celebre in tutta Europa per il trattatello Dei delitti e delle pene ed esperto in questioni economiche[33]. Il docente, dopo aver affrontato i «principi e le opinioni generali», trattò questioni relative al commercio, alle manifatture, alle finanze e alla politica interna[34]. L’insegnamento milanese di economia pubblica riscosse un lusinghiero successo[35]. Come ebbe modo di osservare Kaunitz scrivendo a Firmian, per numero di discepoli Beccaria aveva addirittura superato molti dei professori dell’ateneo pavese[36]. Compiuto il rodaggio del primo biennio, Vienna stabilì che la frequenza del corso divenisse obbligatoria per chiunque intendeva concorrere a cariche pubbliche in «enti camerali, finanziari ed economici»[37]. Nominato membro del Supremo Consiglio di Economia e poi componente del Magistrato Camerale, il giovane marchese interruppe le sue lezioni nella primavera del 1771. Gli subentrò Alfonso Longo, docente presso le Scuole Palatine di diritto pubblico ed ecclesiastico. Con Longo, la cattedra così brillantemente inaugurata da Beccaria, decadde a strumento di mera esposizione dottrinaria di una disciplina descrittiva e formale[38].

Dopo la parentesi francese, durante la quale i docenti di Economia si dedicarono soprattutto al commento del Codice commerciale napoleonico, con la Restaurazione la disciplina venne collegandosi sempre più strettamente alla Statistica, consistente nella descrizione del territorio e della popolazione, delle risorse e dei flussi commerciali interni ed esteri, nell’esame dell’organizzazione amministrativa, secondo una prospettiva comparativista che raffrontava le condizioni dei maggiori paesi europei. Dopo il 1815, Economia e Statistica vennero stabilmente inserite nei curricoli dei corsi di laurea in giurisprudenza a Pavia come a Padova, a Modena come a Parma[39].

Il dispotismo sabaudo, da una parte, e l’arretratezza economica e sociale del Regno di Sardegna, dall’altra, giustificano il relativo ritardo col quale a Torino fu introdotto l’insegnamento dell’Economia: una disciplina guardata con sospetto dai censori e dagli ambienti di corte a causa delle sue evidenti implicazioni politiche[40]. Con decenni di ritardo rispetto ad altre realtà italiane, nel novembre 1800, le riforme dell’istruzione superiore introdotte durante il periodo francese avviarono presso l’università sabauda un corso di «Istituzioni sociali, ossia di diritto ed economia politica»[41]. Dopo Waterloo e Vienna, col ritorno dei Savoia, in Piemonte il tentativo di restaurare l’antico regime fu spinto al punto da epurare quei professori che avevano collaborato coi Francesi. Dopo qualche tempo, però, l’università tornò alla normalità e, dal 1817, venne reintrodotto nel curricolo di giurisprudenza l’insegnamento dell’Economia politica[42].

La dura reazione ai moti del ’21 comportò fra le altre misure liberticide anche la soppressione della cattedra di Economia: una disciplina quanto mai sospetta agli occhi dei sovrani assoluti. Passarono più di vent’anni prima che il clima mutasse. Durante il regno di Carlo Alberto il tentativo di rafforzare lo stato con riforme concepite e messe in atto dall’alto non solo eliminò secolari restrizioni al commercio e incoraggiò i primi cospicui investimenti infrastrutturali, ma ripropose anche l’esigenza di ripristinare nell’università l’insegnamento dell’Economia.

Il 31 gennaio del ’46 «l’avvocato Antonio Scialoja, napoletano […] soggetto chiarissimo per le speciali sue estese cognizioni di Economia politica…» veniva chiamato a ricoprire la cattedra ristabilita[43]. Coniugando Smith, Malthus, Ricardo e Say con le lezioni sul commercio di Antonio Genovesi, Scialoja proponeva in chiave sociale la scienza della ricchezza e prefigurava una trasformazione graduale degli assetti economici, sotto la paterna e benevola guida del sovrano[44].

Tornato Scialoja a Napoli nel ’48, dopo un anno di supplenza affidata a E. Broglio[45], la cattedra torinese di Economia venne attribuita all’esule siciliano Francesco Ferrara. Questi la tenne fino al giugno del ’58 quando, nel corso di una lezione, sostenne la piena libertà d’insegnamento in contrasto con la legge Lanza. Punito con la sospensione per un anno dall’ufficio, Ferrara polemicamente si dimise[46]. Venne sostituito da G.G. Reymond mentre l’Economia politica, che fin dal 1846 era stata insegnata nel «Corso completivo di Giurisprudenza», venne annoverata fra le discipline obbligatorie del curricolo di Legge[47].

Negli anni immediatamente seguenti l’Unificazione, gli ordinamenti didattici dell’ateneo sabaudo vennero gradualmente estesi ad ogni altra università del regno. Una completa uniformità venne comunque realizzata solo alla fine degli anni sessanta con l’approvazione del «Regolamento generale universitario»[48], dopo che anche il Veneto e Roma erano stati incorporati all’Italia. Da allora in poi, l’insegnamento dell’Economia fu collocato al secondo anno della facoltà di giurisprudenza e la disciplina cominciò a svilupparsi autonomamente, emancipandosi dalla tutela delle dottrine giuspubblicistiche con le quali era stata lungamente confusa. Fra le altre, le due facoltà giuridiche di Torino e di Padova si distinsero in questo itinerario di crescente indipendenza disciplinare delle scienze economiche. Le tradizioni storiche di entrambe le sedi, assieme al prestigio scientifico che seppero guadagnarsi, la presenza di docenti come Cognetti de Martiis a Torino e come Messedaglia, Luzzatti e Loria a Padova, ne fecero dei solidi punti di riferimento per almeno due generazioni di studiosi[49].

A Torino, Salvatore Cognetti de Martiis, che tenne l’insegnamento dal 1878 ininterrottamente fino alla morte (1901), introdusse una concezione sperimentale, empirica e positivista della scienza economica[50]. Affiancato dallo statistico Gaetano Ferroglio, prendendo a modello i seminari delle università tedesche ed austriache, nel 1881 fondò l’«Istituto di esercitazioni nelle scienze giuridico-politiche»[51] nel quale venivano svolti corsi liberi complementari alle lezioni cattedratiche, e soprattutto si faceva ricerca scientifica. Nel 1893, come sezione separata dell’Istituto, Cognetti fondò il «Laboratorio di Economia politica», imperniato sull’attività di ricerca empirica e collegato col Regio museo industriale di Torino[52].

La fondazione dell’Istituto prima e del Laboratorio poi, l’avvio di nuovi corsi obbligatori come quelli di Scienza delle finanze e di Diritto finanziario e di Scienza dell’amministrazione (dal 1885), per non dire dei numerosi corsi liberi affidati negli ultimi anni dell’Ottocento[53] a giovani promettenti come P. Jannaccone e L. Einaudi, fecero di Torino una delle sedi più accreditate fra i cultori della disciplina.

Presso la facoltà giuridico-politica dell’antico studio patavino, lo sviluppo delle scienze economiche e statistiche venne almeno in parte coincidendo con l’impegno civile di studiosi come A. Messedaglia, L. Cossa, F. Lampertico che, insieme ad alcuni dei loro allievi come V. Cusumano, L. Luzzatti o G. Toniolo, ripresero e diffusero i temi che le scuole tedesche, favorevoli ad un incisivo intervento pubblico nelle questioni economiche e sociali della nazione, andavano elaborando in contrapposizione alle dottrine degli economisti classici. Come i tedeschi, anche gli italiani negavano la validità universale del postulato liberistico del laisser faire e sostenevano la necessità dell’intervento dello stato, in modo da accelerare e regolare il processo evolutivo delle società che andavano superando la tradizione[54]. Anche a causa dell’impegno politico e civile dei professori padovani, favorevoli all’intervento statale nell’economia, quella scuola «venne caratterizzandosi come luogo d’elaborazione di una scienza economica volta ad attutire le tensioni fra autorità e libertà, fra tradizione e riforma»[55]. L’ambiente patavino si mostrò sensibile anche alle istanze di specializzazione e, fin dai primi anni ’80, favorì l’attivazione di corsi liberi e complementari, oltre a realizzare lo sdoppiamento di quelli obbligatori (Economia politica e Scienza delle finanze), benché la popolazione studentesca fosse in sensibile calo[56].

Negli anni ottanta e novanta del XIX secolo, il progressivo rinnovamento delle antiche facoltà giuridiche andò di pari passo con una crescente autonomia disciplinare dell’Economia politica e delle altre discipline affini ad essa collegate. Il diffondersi della libera docenza come efficace strumento di reclutamento permise anche la moltiplicazione dei corsi a carattere monografico. L’esperienza torinese di S. Cognetti, promotore di strutture accademiche di nuova concezione, volte a coinvolgere la parte culturalmente più viva dell’ambiente cittadino, fu imperniata sul contributo che la cultura scientifica poteva dare alla crescita economica, attirò l’attenzione sull’esigenza d’introdurre il metodo scientifico nel mondo degli affari e di attribuire carattere sperimentale alle ricerche che gli economisti andavano conducendo. Infine, stimolò gli accademici a divulgare le loro opinioni su questioni generali o di mera attualità presso la pubblica opinione attraverso i fogli della stampa quotidiana[57].

Il ruolo nuovo e centrale dell’Economia politica, ormai del tutto emancipata dalle altre discipline giuridiche e sociali, veniva sottolineato tanto all’interno del mondo universitario, quanto nei suoi riflessi operativi e applicativi nel mondo degli affari. Nell’organizzare attorno alla scienza economica il progetto disciplinare dell’istituenda facoltà universitaria commerciale, L. Sabbatini dovette aver ben presente anche l’esperienza del laboratorio torinese di ricerche economiche.

Le Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari

Nel 1862, affrontando su «Il Politecnico» la questione del necessario riordino degli studi superiori, Carlo Cattaneo aveva sollecitato anche in Italia la creazione d’Istituti di nuovo tipo: politecnici, scuole navali e musei industriali[58]. Cinque anni dopo, nel 1867, di ritorno in patria dall’esilio milanese, il ventiseienne Luigi Luzzatti proponeva al consiglio provinciale veneziano l’istituzione di una Scuola superiore di commercio[59]: una novità per l’Italia con due soli precedenti in Europa rappresentati dalla scuola belga di Anversa, fondata nel 1852, e da quella alsaziana di Mulhouse sorta da poco (1866).

La tardiva annessione del capoluogo veneto al Regno d’Italia, l’imminente apertura del canale di Suez, la cui inaugurazione sarebbe avvenuta a metà dicembre del 1869, le gloriose tradizioni commerciali della città lagunare, assieme alle critiche condizioni nelle quali versava la sua economia fin dagli anni quaranta[60], indussero la classe politica locale a sposare senza riserve la causa dell’erigendo «Politecnico del commercio». Affidata la direzione a un prestigioso economista come F. Ferrara[61] e sistemata la sede nel palazzo Foscari, nel 1868 Luzzatti passò a progettare le tre diverse sezioni della scuola: quella commerciale, che impartiva la cultura indispensabile per «pigliar parte a questa immensa concorrenza di traffici che ha per teatro […] il mondo intero»; la sezione magistrale, volta a preparare nel «felice connubio della teorica colle pratiche applicazioni e cogli esercizi tecnici» quei docenti di diritto ed economia, di merceologia e di lingue moderne da impiegare negli istituti tecnici da pochi anni affiancati ai licei nell’ordinamento dell’istruzione secondaria e, finalmente, la terza, a indirizzo consolare, con la quale si voleva dotare il paese di specialisti atti a «rappresentare e difendere i nostri interessi commerciali all’estero»[62].

Il piano degli studi progettato da Luzzatti e Ferrara si imperniava sul «Banco modello o pratica commerciale», sulla Geografia e statistica industriale, sulla Storia del commercio e dell’industria, sull’Economia, sulla Merceologia, su alcuni insegnamenti di Diritto (civile, mercantile e industriale) e sulle lingue straniere europee più diffuse[63]. La scuola era articolata su tre anni di corso e i corsi prevedevano una trentina di ore settimanali di lezione[64].

Per gli anni ’70 conosciamo la provenienza geografica di quasi 200 allievi di Ca’ Foscari. Per un terzo si trattava di Veneziani, per un altro terzo di originari delle provincie venete e, per la parte rimanente, di giovani nati un po’ dappertutto in Italia, fra i quali i Lombardi rappresentavano però il gruppo più consistente[65]. Nel 1871 si diplomarono i primi tre allievi della Scuola, cui se ne aggiunsero altri 32 entro il 1874[66]. Se raffrontiamo il numero dei licenziati – 35 – con quello degli iscritti – 163 – non possiamo fare a meno di notare che nei primi anni solo un allievo su cinque giunse a completare felicemente i propri studi[67].

Con relativo tempismo, la burocrazia statale facilitò l’inserimento dei diplomati veneziani nelle carriere pubbliche. Nel novembre del 1869 un regio decreto li abilitava all’insegnamento negli istituti tecnici, mentre nell’agosto del ’70, con largo anticipo rispetto all’epoca del conferimento dei primi diplomi, il ministro degli esteri parificò la licenza della sezione consolare alla laurea in giurisprudenza, schiudendo così la porta della carriera diplomatica dinanzi ai licenziati di Ca’ Foscari[68].

Nel 1881, due esponenti di primo piano della vita economica, politica e sociale genovese, J. Virgilio, libero docente in Economia, e G. Cohen, un affermato uomo d’affari, inaugurarono sulle pagine del giornale «Il Commercio»[69] una campagna favorevole alla fondazione anche nel capoluogo ligure di un istituto superiore analogo a quello da tempo operante a Venezia. I circoli culturali, gli ambienti accademici e quelli mercantili sposarono l’iniziativa, tanto che il rettore dell’Università e il presidente del consiglio direttivo della Scuola navale proposero di attivare la Scuola Superiore di Commercio in collegamento con le due rispettive istituzioni, potendo così usufruire sia delle infrastrutture, sia degli insegnamenti già impartiti in entrambe[70].

Come già a Venezia, il Consiglio provinciale genovese nominò una commissione perché venisse sottoposto ad attento esame ogni aspetto istituzionale, organizzativo e gestionale. Ben presto, grazie anche all’abile azione diplomatica svolta da Cohen nei diversi ambienti cittadini, Municipio e Camera di Commercio abbracciarono l’iniziativa[71]. I lavori dei commissari alla fine produssero due proposte alternative: una votata a maggioranza, che nella scuola prefigurava una nuova facoltà universitaria; l’altra, minoritaria, che rivendicava all’erigendo istituto una totale autonomia, «con direzione propria e sotto l’amministrazione di una commissione i cui membri sarebbero stati nominati dal Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio, dalla Provincia, dal Comune e dalla locale Camera di commercio»[72].

L’opinione pubblica genovese – assiduamente orientata e sollecitata da Virgilio e da Cohen – non mancò di premere sugli amministratori pubblici in modo da far prevalere l’opzione autonomista. In una petizione presentata al ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio al principio dell’83, e sottoscritta da centinaia di case commerciali genovesi e dai rappresentanti del Gotha industriale e bancario ligure, si chiedeva di non dar «corso a così insano progetto» perché ove «con esempio unico al mondo» si portassero gli studi commerciali all’Università, l’insuccesso sarebbe certo, e ciò «con grave disdoro e danno del paese»[73]. Il carattere eminentemente empirico e tecnico dell’istituto venne ulteriormente ribadito con la scelta del titolo: si sarebbe chiamato «Scuola di applicazione di studii commerciali».

Alla lunga, i partigiani dell’autonomia ebbero partita vinta.

La costante e intelligente azione diplomatica di Virgilio e di Cohen portò frutto. Il 22 maggio 1884, approvato lo statuto, veniva nominato il consiglio direttivo della Scuola alla cui presidenza venne eletto il sindaco di Genova, barone A. Podestà. Direttore venne nominato proprio quell’Jacopo Virgilio distintosi fra i primissimi fautori dell’iniziativa. Nell’autunno del 1886, all’apertura dei corsi risultarono iscritti 26 allievi[74].

In quel medesimo anno, a Bari, dalla riforma della «Regia Scuola di Commercio con Banco-Modello», un istituto secondario commerciale promosso dalla Camera di commercio cittadina nel 1879, nasceva la terza Scuola superiore italiana. Fin dai primi anni settanta, il traforo del Cenisio e l’apertura del canale di Suez avevano promosso il porto del capoluogo pugliese, assieme a quello della vicina Brindisi, al rango di terminale europeo della così detta valigia delle Indie, che collegava Londra per Calais, Bardonecchia e Bari al vicino Oriente, favorendo un incremento delle produzioni agricole e dei traffici nel circondario nonché l’insediamento di case mercantili e di agenzie assicurative e bancarie.

Al barese Salvatore Cognetti de Martiis, ordinario di Economia a Torino, il consiglio direttivo della Camera di commercio barese, assieme alla giunta comunale e alla deputazione provinciale, affidarono la presidenza della commissione istituita per realizzare l’iniziativa. Prendendo a modello Ca’ Foscari, Cognetti propose l’attivazione dei tre indirizzi: commerciale, magistrale e consolare[75]. Il governo concesse il primo e l’ultimo e, con Regio decreto, nel marzo dell’86 approvò la Scuola, la cui direzione, su suggerimento di Cognetti, venne affidata alle cure del non ancora trentenne Maffeo Pantaleoni[76].

Gli inizi non furono facili. Si affacciarono numerosi problemi relativi alla composizione dell’organico dei docenti e al livello di preparazione di base degli allievi, per non dire che l’indirizzo consolare venne attivato solo dal 1893 e, per di più, con scarso successo. Le classi medie che, come si è detto, guardavano all’istruzione superiore soprattutto come a un fattore di promozione sociale, preferivano indirizzare i figli al ginnasio e poi al liceo perché, dopo la laurea, potessero dare la scalata alle professioni liberali. Alle Scuole superiori di commercio – notarono a più riprese i rispettivi direttori – approdavano invece alcuni fra i meno dotati degli studenti provenienti dai licei, avviati quasi per punizione agli studi commerciali[77]. Del resto, gli stessi istituti tecnici che, in teoria avrebbero dovuto fornire la maggioranza degli allievi, stentarono lungamente ad affermarsi come alternativa tecnico-scientifica alla dominante tradizione scolastica di matrice umanistica[78].

Ai problemi sui quali insisteva Pantaleoni nelle sue relazioni da Bari non sfuggivano certo le due Scuole del nord. Se si considerano le frequenze delle iscrizioni, non si può fare a meno di notare la lentezza con la quale la società italiana reagì all’ambizioso progetto di modernizzazione lanciato, a nemmeno un decennio di distanza dall’unificazione, con l’istituzione delle Scuole superiori commerciali.

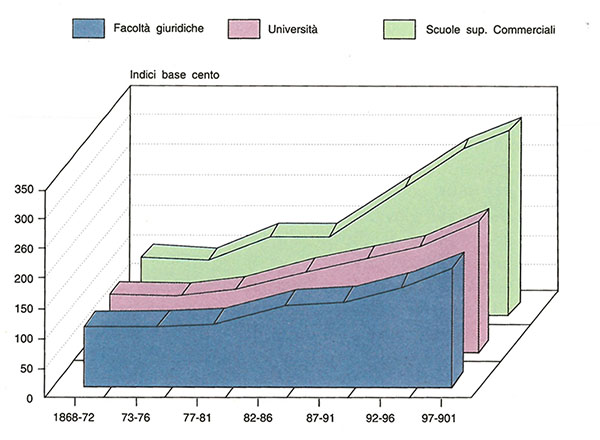

Figura 1 Iscritti alle Scuole superiori di commercio, alle Facoltà giuridiche e alle Università in Italia, indici delle frequenze medie quinquennali.

I dati parlano chiaro[79]. Nel ventennio durante il quale Ca’ Foscari fu la sola sede italiana in cui veniva trasmessa un’elevata cultura economico-commerciale, dopo una flessione a metà degli anni ’70, il numero degli iscritti si portò stabilmente oltre la soglia annua delle cento unità. Il contemporaneo avvìo dei corsi a Genova e a Bari, a far tempo dall’autunno 1886, sulle prime comportò un incremento meno che proporzionale delle iscrizioni. La qual cosa induce a ipotizzare che, durante i primissimi anni di funzionamento, le scuole di recente istituzione sottraessero una parte degli studenti al più sperimentato e radicato istituto veneziano. Solamente nel corso dell’ultimo decennio del secolo a Genova e a Bari il numero degli allievi si attestò attorno a livelli soddisfacenti, mentre le iscrizioni a Ca’ Foscari conoscevano una dinamica addirittura più decisamente ascendente.

Nell’insieme, i dati mettono efficacemente in luce il superiore ritmo tenuto dalla popolazione studentesca delle Scuole di Commercio, tanto rispetto a quella delle facoltà giuridiche, quanto in confronto con la tendenza di medio periodo dell’intera compagine universitaria italiana. Se però, dalla considerazione dei numeri indice, si passa all’esame dei valori assoluti e dei rapporti percentuali fra le tre serie, non si può fare a meno di notare il peso davvero trascurabile dei giovani iscritti a Venezia, Genova e Bari rispetto al gran numero di studenti che frequentavano le molte facoltà giuridiche della penisola.

Quanto al rapporto con l’insieme della popolazione universitaria, il livello di un misero punto percentuale, per di più raggiunto stabilmente solo nel corso dell’ultimo decennio del XIX secolo dagli allievi delle tre scuole commerciali italiane, la dice lunga sulla condizione di marginalità di quell’indirizzo di studi cui, una trentina d’anni prima, la parte più illuminata della classe politica ed accademica nazionale aveva guardato con fiduciosa speranza. In aggiunta a questo, non va poi dimenticato che solo circa un terzo di tutti gli iscritti alle Scuole superiori di Venezia, Genova e Bari – vale a dire qualcosa come 1.400 persone entro la fine dell’800 – giunse ad ottenere il diploma; il che induce a ben prudenti riflessioni circa l’apporto che la cultura tecnico-commerciale poté offrire all’acculturazione della classe dirigente formatasi sullo scorcio dell’ultimo trentennio del XIX secolo[80].

↑ 1

G. Arangio-Ruiz, Sull’aumento delle tasse universitarie, in «L’università italiana», 10 agosto 1902.

↑ 2

Un primo progetto di riforma generale venne presentato da G. Baccelli e discusso lungamente in parlamento fra fine 1883 e primi mesi del 1884 senza essere approvato. Nel 1886-87 venne presentato senza successo un progetto da L. Cremona, ispirato all’esperienza universitaria tedesca, che imperniava l’insegnamento superiore su di una grande facoltà filosofico-letteraria e prevedeva piani liberi di studio. Nel 1892-93 un terzo progetto di legge di riordino generale dell’istruzione superiore non ebbe miglior fortuna. Per un inquadramento generale e per i dettagli cfr. M. Rossi, Università e società in Italia alla fine dell’800, Firenze 1976.

↑ 3

In altra parte di quel suo articolo, Arangio-Ruiz notava: «… le famiglie, anche ricche, ma prolifiche, non possono, per le esigenze cresciute e pei diminuiti introiti, aumentare la loro proprietà che, divisa fra molti figli, finisce d’esser ricchezza e diventa miseria; le famiglie che discendono da proprietari o da professionisti non sanno adattarsi a mandare i figli a fare i calzolai od i sarti, anche perché in questi campi i posti sono serratamente occupati come altrove. Tentano molti la via degli studi superiori, perché non trovano di meglio, e avuta la laurea, si mettono in cerca di un pezzo di pane, convinti di trovarlo meno difficile, più abbondante e di miglior farina con questo diploma anziché arrestandosi ad altri studi inferiori». Cfr. Ibidem, cit. p. 92.

↑ 4

Oltre a M. Rossi, Università, etc. cit., si vedano per esempio: A. Rossi, Le università vestibolo: o di funzionari o di rivoluzionari?, in «Rassegna nazionale», 16 luglio 1894, dove fra l’altro il grande industriale e politico cattolico si dichiarava favorevole all’istituzione di università libere; T. Mozzani, Questione universitaria. Ricerche statistiche, Siena 1895; R. Michels, Proletariato e borghesia nel movimento socialista italiano, Torino 1908; L. Bodio, Il proletariato accademico contenuto nel volume di F.S. Nitti, La ricchezza dell’Italia, Napoli 1904; V. Masi, Istruzione pubblica e privata, in Regia Accademia dei Lincei (a cura di), Cinquanta anni di storia italiana, Milano, 1911.

↑ 5

Gli atenei si dividevano in due categorie: quelli di prima classe, completi delle cinque tradizionali facoltà: Teologia (poi soppressa con legge 26 genn. 1873), Giurisprudenza, Medicina, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Lettere e filosofia. Gli atenei incompleti erano dichiarati di seconda classe. C.F. Ferraris, Statistiche delle Università e degli Istituti superiori, in «Annali di statistica» del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica e del Lavoro, Serie V, vol. 6, Roma 1913, pp. XXXIII e XXXIV, precisa che agli inizi degli anni novanta le università statali italiane erano diciassette: Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino. V’erano poi quattro così dette Università libere a Camerino, Perugia, Urbino e Ferrara. Per altre informazioni di carattere istituzionale sulle sedi universitarie in Italia cfr. A. Graziani, Ordinamento dell’istruzione superiore, in V.E. Orlando (a cura di), Primo Trattato completo di Diritto amministrativo italiano, vol. VIII, Milano 1905, p. 852.

↑ 6

Nel 1901 il 32% degli abitanti delle regioni settentrionali, il 52% di quelli del centro-Italia e ben il 70% di quelli del Mezzogiorno e delle isole non sapevano né leggere né scrivere. Si veda in proposito: I.S.T.A.T, Cento anni di sviluppo economico e sociale dell’Italia, 1861-1961, Roma 1963.

↑ 7

Non mancano gli autori che stigmatizzano la scarsa serietà degli studi e le acrobazie e gli espedienti cui ricorrono gli studenti per giungere più facilmente alla laurea, si vedano in proposito per esempio le osservazioni di A. Rossi, Le università vestibolo, etc., cit. Non tutti gli osservatori concordavano con l’opinione che le università fabbricassero spostati. Il conservatore D. Zanichelli, per esempio, negò che i laureati in medicina e in lettere esorbitassero rispetto al fabbisogno del paese mentre per i laureati in giurisprudenza ammise che «sarebbe inutile negare che realmente gli unici spostati […] che vi siano nella società moderna fra i giovani che hanno avuto un diploma di laurea, derivano dalle facoltà giuridiche», Cfr. D. Zanichelli, La questione universitaria in Italia, Bologna 1890, p. 13.

↑ 8

Nel 1901, su dieci italiani economicamente attivi, sei risultavano impegnati nel settore agricolo, il più tradizionale, il meno produttivo, quello più restio ad accogliere innovazioni e a fare investimenti in capitale tecnico. Cfr. I.S.T.A.T., Cento anni, etc., cit.

↑ 9

B. King-T. Okey, L’Italia d’oggi, Bari 1902.

↑ 10

Ibidem, p. 388 (nella terza edizione del 1919).

↑ 11

Gaetano Ferroglio, docente di Statistica nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, l’ateneo più affollato, con Padova, fra quelli dell’Italia centro-settentrionale, in un saggio su «La riforma sociale», III (1896) fasc. 8, giudicava la condizione del «lavoro intelletuale [in Italia] davvero miserevole», non adeguate alla delicata missione che esercitano le condizioni dei magistrati, completamente insufficienti gli stipendi degli insegnanti, mentre con riferimento alle libere professioni notava che «attorno ad una minoranza che fa lauti guadagni sta una turba […] che nell’esercizio di una professione ritraggono appena quanto occorre ad una modestissima esistenza».

↑ 12

A. Gabelli, L’istruzione classica in Italia, in «Nuova Antologia», ottobre 1888. Mette conto citare un altro brano del Gabelli, sintomatico del come veniva visto l’accesso ai gradi accademici di giovani di umile condizione: «… la democrazia si allarga di giorno in giorno con maggiore rapidità. Di qui una quantità di fenomeni buoni e cattivi, ma fra l’altro il volgersi alle professioni di un numero sempre crescente di giovani, che non hanno in famiglia esempi e tradizioni di studi. Il figlio del pizzicagnolo vuole fare il medico, quello del falegname si avvia a diventare avvocato, quello del calzolaio sarà ingegnere. È un bene, se hanno volontà e ingegno che basti. Ma purtroppo, nella maggior parte dei casi questo spostamento di condizioni è una difficoltà in più per la scuola. Il calzolaio, il pizzicagnolo, il falegname, e con questi tanti altri, che non ebbero a che fare coi libri, non intendono degli studi se non l’utilità diretta e immediata. Ciò che loro sta a cuore è il grado accademico, perché apre la porta alla professione e rende pane».

↑ 13

S. Cassese, Questione amministrativa e questione meridionale, Milano 1977, pp. 70 e sgg.; G. Carocci, Giolitti e l’età giolittiana, Torino 1971, p. 20.

↑ 14

Ragioneria Generale dello Stato (a cura di), Il bilancio del Regno d’Italia negli esercizi finanziari dal 1862 al 1912-13, Roma 1914, p. 277.

↑ 15

Ibidem.

↑ 16

M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, Bologna 1974, p. 65 e sgg.

↑ 17

Gli osservatori coevi attribuiscono questo rapido sviluppo della burocrazia pubblica alla necessità di far fronte alla disoccupazione intellettuale in particolare in un’epoca – vale la pena di ricordarlo – nella quale il suffragio elettorale era limitato ad una assai bassa percentuale della popolazione maggiorenne (il 7% nel 1895, il 9% nel 1909 e il 23% nel 1913). Una voce, fra le altre, sembra abbastanza lucida da meritare di essere riportata: «Questo proletariato intellettuale costituito in gran parte di figli di borghesi decaduti o di piccolo borghesi nullatenenti o quasi, è stato costretto, per vivere, a seguire l’unica via, che, dato il genere di cultura e le condizioni economiche del paese, aveva aperta dinanzi a sé; e cioè quella dei pubblici impieghi, unica àncora di salvezza per non morire di fame. Fra le clientele elettorali di ogni deputato, gli elementi più intraprendenti e petulanti vengono appunto costituiti da questi spostati, che premono, con tutta la forza della disoccupazione, sui loro patroni politici per avere un impiego, anche il più modesto, nelle pubbliche amministrazioni. Questo disgraziato proletariato intellettuale, creato in gran parte artificialmente dallo stato e messo nella tragica condizione di dover attendere quasi esclusivamente dallo stato un’occupazione, un lavoro adatto alla sua preparazione culturale, accademica, letteraria, teorica, ha esercitato per quasi mezzo secolo una pressione silenziosa, sotterranea, ma irresistibile sugli uomini politici e sui governanti, perché si aprissero sempre nuovi concorsi ai pubblici impieghi, perché si accrescessero e si estendesse il numero degli uffici, anche se della necessità di questi non si potesse dare una ragione plausibile», E. Lolini, La riforma della burocrazia, Roma 1919, p. 41.

↑ 18

Negli organici, le posizioni direttive passarono dal 4% del 1882 al 6,75% del 1914, cfr. G. Abignente, La riforma dell’amministrazione pubblica in Italia, Bari 1916, p. 5.

↑ 19

C.F. Ferraris, Statistiche delle Università, etc., cit., pp. XXX-XXXI.

↑ 20

Ibidem.

↑ 21

Ibidem, si veda anche C.G. Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia, 1859-1914, Firenze 1973.

↑ 22

R. Michels, Proletariato, etc., cit., p. 120. A misurazioni analoghe, calcolando i rapporti fra iscritti e popolazione residente era giunto F. Martini, Le Università, in «Nuova Antologia», 15 marzo 1894.

↑ 23

Ragioneria Generale dello Stato (a cura di), Il bilancio del Regno, etc., cit., p. 282.

↑ 24

M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale, etc., cit., p. 55 e le Tabelle 2.8 e 2.9 alle pp. 56 e 57.

↑ 25

Ibidem, Tabella 2.11, p. 59.

↑ 26

Ibidem.

↑ 27

Cfr. L. Cossa, Sulle prime cattedre di economia politica in Italia, in «Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», serie 2, voI. VI, 1873.

↑ 28

Anche all’origine dell’insegnamento della scienza economica in Italia troviamo un grosso mecenate che legò alla cattedra un fondo di 7.500 scudi, in modo che il titolare venisse annualmente compensato con la somma degli interessi. Cfr. J. Cary, Storia del commercio della Gran Brettagna […] con un ragionamento sul commercio in universale, e alcune annotazioni riguardanti l’economia del nostro Regno di A. Genovesi professore di Commercio e di Meccanica nella cattedra intieriana, Napoli, 1757, II, p. IV.

↑ 29

Un rappresentante di quel gruppo di toscani proprietari e amministratori di terre, esportatori di grano e studiosi che svolse un ruolo non secondario nelle vicende economiche e culturali del Settecento napoletano, cfr. M. Bianchini, Alle origini della scienza economica, felicità pubblica e matematica sociale negli economisti italiani del Settecento, Parma 1982; F. Di Battista, Per la storia della prima cattedra universitaria d’Economia. Napoli 1754-1866, in Le cattedre di economia politica, la diffusione di una disciplina «sospetta» (1750-1900) (a cura di M.M. Augello, M. Bianchini, G. GioIi e P. Roggi), Milano 1988, p. 31 e sgg.

↑ 30

F. Di Battista, op. cit., p. 31.

↑ 31

J. Cary, Storia del commercio, etc., cit., p. V.

↑ 32

Il programma sembra ricalcare i Grundsätze der Polizey, Handlung, und Finanzwissenschaft che J. von Sonnenfels già da sei anni dettava presso l’Università di Vienna. Lo scopo, secondo una prospettiva cameralistica, era il benessere e la sicurezza dei sudditi. Si veda M. Bianchini, Una difficile gestazione: il contrastato inserimento dell’economia politica nelle università dell’Italia nord-orientale (1769-1866). Note per un’analisi comparativa, in Le cattedre di economia politica, etc., cit., p. 53.

↑ 33

Beccaria economista aveva pubblicato un primo saggio, nel 1762, intitolato Del disordine e dei rimedi delle monete nello Stato di Milano. Il secondo, edito sul «Caffè» nel 1765, intitolato Tentativo analitico su’ i contrabbandi, rappresenta il primo esempio di applicazione di una curva d’indifferenza all’analisi del comportamento di un operatore economico. Si veda in proposito M. Bianchini, Una difficile gestazione, etc., cit., p. 49 e sgg.

↑ 34

Quest’ultimo argomento gli era stato espressamente suggerito dal Kaunitz in persona.

↑ 35

Lo seguirono un centinaio di uditori, una cinquantina dei quali si recò periodicamente presso l’abitazione del docente, posta in Via Brera, non lontano da dove sarebbe sorta ai primi del Novecento la sede della Bocconi. Si trattava per lo più di «gentilhuomini, cavalieri, patrizi, abati, dottori»: quel ceto sociale che tradizionalmente forniva personale alla pubblica amministrazione. Oltre a costoro, però, vale la pena di sottolinearlo, ad apprendere l’economia v’erano anche nove negozianti, cinque civili, un sacerdote e un mercante. M. Bianchini, Una difficile gestazione, etc., cit., pp. 57-58.

↑ 36

W.A. Kaunitz-Roetberg a C.G. Firmian (19 agosto 1770), Archivio di Stato di Milano, Studi P.A., c. 376.

↑ 37

Con ordinanza dell’imperatrice Maria Teresa del 3 dicembre 1770, Archivio di Stato di Milano, Studi P.A., c. 296.

↑ 38

Per tutte le vicende qui brevemente rievocate si veda M. Bianchini, Una difficile gestazione, etc., cit.

↑ 39

Ibidem.

↑ 40

L. Pallini, Tra politica e scienza: le vicende della cattedra di economia politica dell’Università di Torino, 1800-1858, in «Le cattedre», etc., cit.

↑ 41

Ibidem.

↑ 42

Ibidem.

↑ 43

Ibidem. Fin dalle prime lezioni, egli precisò lo scopo della disciplina nella ricerca di «quei fatti generali che costituiscono le cause della vera sociale ricchezza, cioè dell’agiatezza del massimo numero [di cittadini], e che hanno per contrapposto le cause della povertà e dell’indigenza», cfr. A. Scialoja, Trattato elementare di Economia sociale, Torino 1848, p. 12.

↑ 44

Ibidem.

↑ 45

Emilio Broglio, convinto assertore del metodo galileiano nelle scienze sociali, ricoprì anche la carica di ministro della pubblica istruzione.

↑ 46

M. Berengo, La fondazione della Scuola Superiore di Commercio di Venezia, Venezia 1989, p. 15.

↑ 47

In altre parole, l’insegnamento dell’Economia politica veniva impartito dopo che gli studenti avevano raggiunto il primo grado accademico, Cfr. Annuario dell’Istruzione pubblica [del Regno di Sardegna], 1857-1858, Torino (s.d., ma 1858), p. 18.

↑ 48

Il Regolamento generale universitario è del 6 ottobre 1868; quello per le facoltà di Giurisprudenza era stato emesso l’8 ottobre 1865, mentre il Regio decreto 28 novembre 1869 fissò in quattro anni la durata del corso di laurea in legge. Per questi e per altri aspetti di politica dell’istruzione superiore si veda A. Caracciolo, Le istituzioni del nuovo stato nelle dimensioni mondiali, Milano 1966, pp. 59-70.

↑ 49

M.M. Augello e D. Giva, La definitiva istituzionalizzazione accademica dell’Economia politica. Le università di Padova e Torino (1860-1900), in Le cattedre, etc., cit., p. 255.

↑ 50

Ibidem, in proposito si veda anche R. Faucci, La scienza economica in Italia, 1850-1943, Napoli, 1981, pp. 52-54.

↑ 51

M.M. Augello e D. Giva, op. cit., p. 248.

↑ 52

Ibidem, si veda anche il necrologio scritto da L. Einaudi in «Giornale degli economisti » del luglio 1901.

↑ 53

M.M. Augello e D. Giva, op. cit., in particolare la Tabella 5 a p. 289.

↑ 54

R. Romanelli, L’Italia liberale. Storia d’Italia dall’Unità alla Repubblica, Bologna 1990, p. 179.

↑ 55

U. Meoli, Lineamenti di storia delle idee economiche, Torino 1978, pp. 296-297.

↑ 56

Alla facoltà giuridica di Padova le immatricolazioni diminuirono bruscamente dopo il 1867-68 per effetto dell’annessione del Veneto e del Friuli al Regno d’Italia. La tendenza al calo proseguì fino al 1889-90. Da allora in avanti, la curva riprese quota con un aumento considerevole a fine secolo, cfr. M.M. Augello e D. Giva, op. cit., Tabella 1, pp. 282-283.

↑ 57

Dagli anni novanta in poi, si moltiplicarono gli interventi di opinionisti economisti sui quotidiani: V. Pareto sul «Secolo», A. Cabiati sulla «Stampa» e L. Einaudi pure sulla «Stampa» e poi sul «Corriere della sera» diretto da L. Albertini, già allievo di Cognetti a Torino, rappresentano i casi più celebri. Il dibattito fra specialisti privilegiava tuttavia le testate scientifiche come il «Giornale degli economisti». Organo della «Società d’incoraggiamento» di Padova, esso nacque dalla trasformazione della «Rassegna d’agricoltura, industria e commercio» e divenne portavoce a livello nazionale dell’«Associazione pel progresso degli studi economici» fondata a Milano da L. Luzzatti nel 1875. La serie patavina del giornale cessò nel 1878. La testata riapparve nel 1888 sotto l’influenza scientifica di M. Pantaleoni e di A. De Viti de Marco. Si veda A. Zorli, Breve storia della prima serie del «Giornale degli economisti» di Roma, in «Giornale degli economisti», 1, 1939. Un rapido cenno meritano anche riviste come «Nuova Antologia», fondata nel 1866, che per una ventina d’anni rappresentò una palestra di fervido dibattito economico e sociale; la «Riforma sociale», succeduta nel 1894 alla «Rassegna di Scienze Sociali e Politiche» animata da F.S. Nitti; «L’Economista», patrocinata da F. Ferrara cui collaborava V. Pareto.

↑ 58

C. Cattaneo, Sul riordinamento degli studi scientifici in Italia, in «Il Politecnico», fasc. 67, vol. 12, 1862, p. 61.

↑ 59

M. Berengo, La fondazione, etc., cit.

↑ 60

M. Costantini, Lineamenti di storiografia economica su Venezia nell’Ottocento, in Venezia nell’Ottocento (a cura di M. Costantini), «Cheiron, materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 12-13 (1989-90), pp. 159-171.

↑ 61

Sulla scelta di Ferrara a direttore della scuola, e sui non facili rapporti fra questi e Luzzatti, si vedano le documentate pagine di M. Berengo, La fondazione, etc., cit., passim.

↑ 62

Ibidem, p. 17.

↑ 63

Francese, tedesco, inglese e spagnuolo; gli allievi iscritti all’indirizzo consolare dovevano apprendere anche una lingua orientale moderna.

↑ 64

Il triennio vale per il corso base: quello commerciale, L’indirizzo magistrale prevedeva quattro anni e quello consolare addirittura cinque. Cfr. M. Berengo, La fondazione, etc., cit., p. 27.

↑ 65

Ibidem, p. 39. Molti degli studenti originari di altre regioni usufruivano di borse di studio messe a disposizione dalle rispettive amministrazioni provinciali.

↑ 66

Ibidem, p. 40.

↑ 67

Ibidem, pp. 40-41. Il direttore giustificava la bassissima percentuale di diplomati con l’insistente richiesta di impiegati che distoglieva molti allievi dal proseguire gli studi. Lo stesso direttore tenne nota delle professioni svolte da una trentina fra i primi 35 diplomati. Essi si distribuirono fra l’impiego in ditte mercantili (13), nelle banche (5), nell’industria (5), nell’amministrazione di patrimoni privati (2), nell’insegnamento (3), nel pubblico impiego (2) e nelle assicurazioni (1).

↑ 68

M.M. Augello e M.E.L. Guidi, I Politecnici del commercio e la formazione della classe dirigente economica nell’Italia post-unitaria, in Le cattedre di economia, etc., cit., p. 350.

↑ 69

«Il Commercio - Gazzetta di Genova» era stato fondato dal medesimo Virgilio.

↑ 70

M.M. Augello e M.E.L. Guidi, op. cit., p. 353.

↑ 71

Della commissione facevano parte fra gli altri il rettore dell’università di Genova e il direttore della Scuola superiore navale. Cfr. A. Roncali, Note storiche, Regia Scuola Superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova, Genova 1911, p. 24.

↑ 72

M.M. Augello e M.E.L. Guidi, op. cit., p. 353.

↑ 73

Ibidem, citato alla nota 59 di p. 354.

↑ 74

La Camera di commercio, dopo che il suo punto di vista circa alcuni aspetti dello statuto della scuola era stato parzialmente accolto, l’11 ottobre 1883 deliberò il proprio concorso al finanziamento dell’istituto, A. Roncali, Note storiche, etc., cit.

↑ 75

Si veda la Tabella 1, pubblicata in appendice al saggio di M.M. Augello e M.E.L. Guidi, più volte citato, a p. 383.

↑ 76

A. Di Vittorio, Cultura e Mezzogiorno, la Facoltà di Economia e Commercio di Bari (1886-1986), Bari 1987, pp. 37 e 39.

↑ 77

M. Berengo, La fondazione, etc., cit. pp. 52 e 53.

↑ 78

La crescita degli iscritti agli istituti tecnici fu molto lenta fra il 1881 e il 1895, con una decisa flessione sul finire degli anni ottanta. Per dati e informazioni sul fenomeno si veda: M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale, etc., cit., p. 129.

↑ 79

I dati, gli indici e le percentuali sono stati elaborati sulla scorta delle informazioni pubblicate da M.M. Augello e M.E.L. Guidi, op. cit., p. 384.

↑ 80

In generale si veda V. Zamagni, Istruzione e sviluppo economico, il caso italiano, 1861-1913; sta in G. Toniolo (a cura di), L’economia italiana, 1861-1940, Bari 1978, pp. 127-179.

-

La prima università commerciale «decoro di Milano e dell'Italia»

-

L'aula e l'ufficio. Il Consiglio Direttivo dell'Università Bocconi al lavoro

-

Gli studenti e la loro università (1902-1914)